072-800-1522

072-800-1522着手金

コラム詳細

目次

交通事故により強い衝撃が加わり骨折した際には、精神的苦痛に対する慰謝料請求や、後遺症が残った際の後遺障害等級認定の問題が生じることがあります。

このコラムでは、交通事故で骨折した際の後遺障害等級認定の手続きや、その際に得られる慰謝料の相場や、被害者が正当な補償を受けるためのポイントについて解説します。

交通事故に遭い、骨折の被害を受けた際に支払いを受けられる慰謝料として、①入院・通院の期間に応じて得られる「入院慰謝料 (傷害慰謝料)」、②後遺障害が残った場合の身体的・肉体的苦痛に対する金銭補償の「後遺障害慰謝料 」の2種類があります。

また、受傷で休業または労働の制限により不十分な就労となったことによる減収分である「休業損害」、将来得られたはずの収入に対する減少分である「逸失利益」、「 治療費」などについても賠償を請求することができます。

では、これらの慰謝料の相場はいくらになるのでしょうか。

交通事故の慰謝料相場には次の3つの基準があると言われています。

交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの基準があります。

自賠責保険は、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が法律で義務づけられている強制加入の国の保険であり、最低限の補償金額です。

そのため、自賠責基準は交通事故被害者にとって一番低い慰謝料算定の基準と言えます。

任意保険基準は、各任意保険会社における基準です。

詳細な内容は非公開ですが、おおよそ自賠責基準に少し上乗せされた程度の金額であることが多いです。

これは、保険会社も営利企業であり、保険金の支払いを抑えることが利益となります。

自賠責保険で補償されない損害の支払いをカバーするものですが、残念ながら相手方である被害者には低い金額が提示されることが一般的です。

これらの基準より最も高く、被害者にとって一番有利な基準が弁護士基準です。

弁護士基準とは、交通事故被害の裁判で確立された基準であり、裁判基準とも言います。

自賠責基準と比較して、後遺障害慰謝料は2倍以上になり、被害者にとって最も有利な基準です。

ただ、裁判外の示談交渉における弁護士基準での主張は、本人でもすることはできますが、弁護士がしてこそ有効なものです。

弁護士が代理人となり主張することで保険会社は、最終的に裁判による解決があることを意識せざるをえず、弁護士基準での交渉に応じるようになります。

弁護士に依頼すると弁護士費用はかかりますが、その価格以上に適正な慰謝料を受け取るための手続きや書類作成、交渉をプロが代行してくれるため、被害者にとっては非常に有利な選択となります。

交通事故による骨折で高額な慰謝料を受け取るためには、弁護士基準に基づいて算出した金額をもとに交渉を検討することが重要です。

入通院慰謝料は、交通事故被害により入院、通院したことによる精神的・ 肉体的な苦痛に対する補償であり、加害者側に請求できる項目のひとつです。

最低限の自賠責基準と一番有利な弁護士基準でどれほど「入通院慰謝料」が違うのか見てみましょう。

入通院慰謝料 = 4300円(日額※) × 対象日数

※2020年3月31日以前の交通事故の場合 4200円

次の計算式で算定した金額のいずれか低い方が入通院慰謝料となります。

(A)4300円×全治療期間

(B)4300円×(実入院治療日数×2)

例えば、入院治療日数15日 、通院期間4か月(実通院日数30日)の場合を考えてみます。

(A)4300円×5か月(150日)=64万5,000円

(B)4300円×([15日+30日]×2)=38万7,000円

いずれか低い方が採用されるため自賠責基準では(B)38万7,000円 となります。

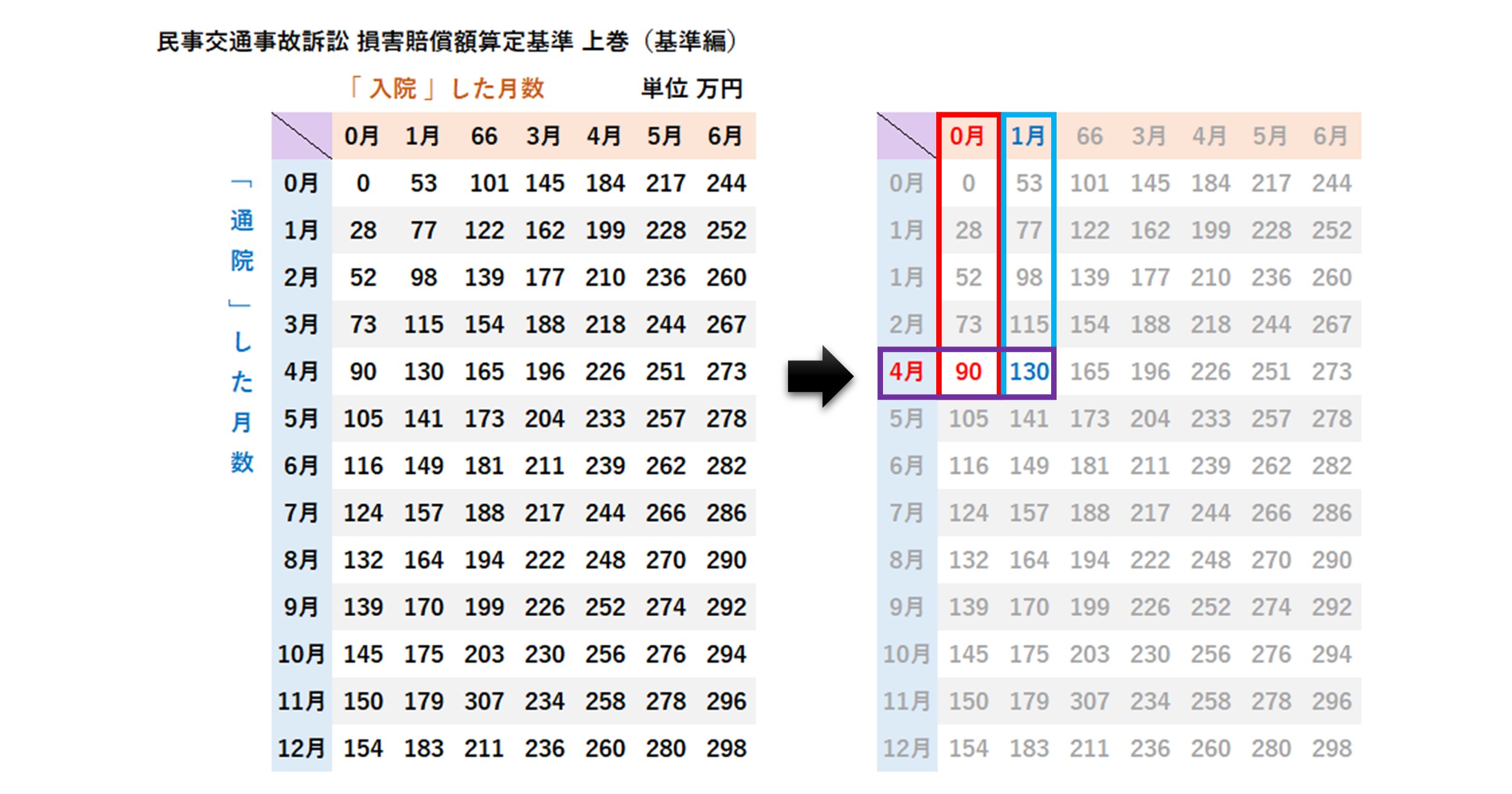

これに対して、骨折や脱臼の場合における弁護士基準は、東京地方裁判所の実務に基づいた賠償基準が示されている書籍「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」(通称「赤い本」)の記載されている別表Ⅰ、別表Ⅱを使用し計算します。原則は別表Ⅰを使用しますが、「むちうち症で他覚所見がない場合等」は別表Ⅱを使用します。

他覚症状とは、検査や診察、画像検査などにより医学的に客観的に とらえることができる症状です。

X線やMRIなどの画像検査で骨折や脱臼を確認することができます。

骨折や脱臼の場合、赤い本に掲載されている「他覚症状のある場合の入通院慰謝料表」の別表Ⅰは次の通りです。

この算定表から、先ほどの「入院1か月(実入院治療日数15日) 、通院期間4か月(実通院日数30日)」を例に入通院慰謝料を計算します。

横に「入院した月数」、縦に「通院した月数」をとった算定表で、入院・通院日数で交差する箇所が入通院慰謝料となります。

この算定表は1か月30日単位のため、日数に端数が出る場合には日割計算をおこないます。

なお、骨折の場合、ギプス装着による自宅療養のため実通院日数が少なくなっていると、実通院日数の少ないことを理由に入通院慰謝料の減額を加害者側保険会社が主張することがあります。

しかし、ギプス装着による自宅療養は、通院期間より高額な入院期間として扱われることがある上、実通院日数が少ないことを理由に入通院慰謝料を減額する理由にならないのが通常です。

そのため、保険会社による減額の主張に対抗できる可能性があり、適切な入通院慰謝料の獲得を諦める必要はありません。

後遺障害の等級に応じて弁護士基準の慰謝料額は決まっています。

治療をしてもこれ以上症状の改善が見込めない時に、医師から「症状固定」と判断されます。

治療終了後に後遺症が残る場合、後遺障害等級認定手続きをおこないます。

医師に後遺障害診断書を作成してもらった上で、①加害者の加入する自賠責保険会社へ請求する(被害者請求)、②加害者の加入する任意保険会社から自賠責保険会社へ判断を依頼する(事前認定)、のどちらかの方法によって後遺障害等級の認定申請をおこないます。

②の事前認定 は任意保険会社が代行してくれるので手間がかかりません。

しかし、①の被害者請求では可能な「後遺障害等級に応じた自賠責保険の限度額を相手との示談成立前に受け取ること」や、後遺障害に応じた等級認定を受けるために「必要な書類の準備」ができません。

後遺障害の等級は、慰謝料額算定の基礎となるため、適切な認定を受けるための認定基準の確認やその条件を満たした資料などを揃えることが大切なポイントのひとつです。

適切な等級認定を受けるためには、被害者請求による申請をおすすめします。

当事務所でも、損害保険会社側の元代理人弁護士が手続きを代行しています。

あなたの症状に応じた後遺障害等級の見立て、賠償金の診断、今後必要な手続きについてアドバイスしておりますので、お気軽にご相談ください。

後遺障害等級は、1級から14級は具体的に次の通りです。

被害者にとっての最低限の補償である自賠責基準と、もっとも有利な弁護士基準を比較しています。

参照 <別表第1>介護を要する後遺障害

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 ※ | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

| 1級 | 1650万円(1850万円) | 2800万円 |

| 2級 |

1203万円(1373万円) |

2370万円 |

参照 <別表第2>後遺障害

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 ※ | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

| 第1級 | 1150万円(1350万円) | 2800万円 |

| 第2級 |

998万円(1168万円) |

2370万円 |

| 第3級 | 861万円(1005万円) | 1990万円 |

| 第4級 | 737万円 | 1670万円 |

| 第5級 | 618万円 | 1400万円 |

| 第6級 | 512万円 | 1180万円 |

| 第7級 | 419万円 | 1000万円 |

| 第8級 | 331万円 | 830万円 |

| 第9級 | 249万円 | 690万円 |

| 第10級 | 190万円 | 550万円 |

| 第11級 | 136万円 | 420万円 |

| 第12級 | 94万円 | 290万円 |

| 第13級 | 57万円 | 180万円 |

| 第14級 | 32万円 | 110万円 |

※「( )」の金額は被扶養者がいる場合の適用額

弁護士基準が高額であることがわかると思います。

また、複数の後遺障害について、それぞれ等級が認定されると「併合」され、後遺障害の等級が繰り上がります。

具体的には、後遺障害の種類は体の部位10区分、機能ごとに35系列に分類され、2つ以上の異なる系列の 後遺障害が残った場合には、これらをまとめて1つの等級として扱うことができます 。これを後遺障害の併合といいます。

✓ 5級以上が2つ以上 → 重い方の等級を3級繰り上げる

✓ 8級以上が2つ以上 → 重い方の等級を2級繰り上げる

✓ 13級以上が2つ以上 → 重い方の等級を1級繰り上げる

✓ 14級が2つ以上 → 14級のまま

✓ その他 → 重い方の等級に従う

ただし、併合等級に関する例外のケースもあるため、くわしくは弁護士までご確認ください。

前述したとおり、入通院慰謝料は入院、通院日数に応じて算定します。

そのため、適切な入通院期間を確保することが、慰謝料獲得に向けた大切なポイントです。

骨折には、主にギプス固定による保存療法や、それだけでは回復が見込めない場合には手術がおこなわれることがあります。

具体的には、骨折の治療は「整復」(ズレを戻すこと)と「固定」(動かなくすること)です。

保存治療には「ギプス(またはギプスシーネ)固定」と「牽引療法」があります。

手術治療は「プレート固定」「髄内釘固定」「創外固定」が主ですが、これらのほかに「スクリュー固定」などがあります。

骨折した部分に軟骨、仮骨が形成され癒合し機能回復までの治療期間の目安として、「グールトの表 」と「コールドウェルの表」があります。

ギプス固定の保存療法による治療期間の目安となります。

骨折の治療期間の目安となる、グルトの表とコールドウェルの表は次の通りです。

参照 グルト(グールト)の表(Gult)

| ケガの部位 | 治療期間 |

|---|---|

| 指骨 | 2週 |

| 中手骨 | 2週 |

| 中足指 | 2週 |

| 肋骨(ろっこつ) | 3週 |

| 橈(とう)・尺骨 骨幹部 | 5週 |

| 橈・尺骨 肘関節内 | 5週 |

| 橈・尺骨 手関節内 | 5週 |

| 鎖骨 | 4週 |

| 上腕骨 骨幹部 | 6週 |

| 上腕骨 上端部 | 7週 |

| 大腿骨 頸部 | 12週 |

| 大腿骨 骨幹部 | 8週 |

| 脛・腓骨(ひこつ) 膝関節内 | 7~8週 |

| 脛・腓骨 骨幹部 | 7~8週 |

| 脛・腓骨 足関節内 | 7~8週 |

参照 コールドウェルの表(Coldwell)

| ケガの部位 | 仮骨出現 | 骨癒合まで(累計) | 機能回復まで(累計) |

|---|---|---|---|

| 指骨 | 2~3週 | 3~6週 | 6週 |

|

中手骨 |

2~3週 | 3~6週 | 6週 |

| 中足骨 | 2~3週 | 3~6週 | 6週 |

| 橈(とう)・尺骨 骨幹部 | 3周 | 6~8週 | 10~12週 |

| 橈・尺骨 肘関節内 | 3周 | 5週 | 12~14週 |

| 橈・尺骨 手関節内 | 3周 | 6週 | 7~8週 |

| 上腕骨 下端部 | 2~4週 | 6週 | 8週 |

| 上腕骨 骨幹部 | 2~4週 | 6週 | 8週 |

| 上腕骨 上端部 | 2~4週 | 6週 | 8~12週 |

| 骨盤 | 4週 |

8週 |

8~16週 |

| 脛・腓骨・骨幹部 | 4週 | 6週 | 12週 |

| 脛・腓骨・膝関節内 | 6週 | 6週 | 14週 |

| 脛・腓骨・足関節内 | 6週 | 6週 | 12週 |

| 大腿骨 頸部 | 12週 | 24週 | 60週 |

| 大腿骨 転子間部 | 4週 | 12週 | 16週 |

| 大腿骨 骨幹部 | 6週 | 12週 | 14週 |

| 大腿骨 顆上部 | 6週 | 12週 | 14週 |

| 膝蓋骨 | 6週 | 6週 | 6~12週 |

| 脛・腓骨(ひこつ) 膝関節内 | 6週 | 6週 | 14週 |

| 脛・腓骨 骨幹部 | 4週 | 6週 | 12週 |

| 脛・腓骨 足関節内 | 6週 | 6週 | 12週 |

| 踵骨 | 6週 | 8週 | 12~14週 |

コールドウェル(Coldwell)、グルト(Gurlt)の表は骨折部位の癒合日数であり機能回復期間を記載したものです。

単純骨折か複雑骨折かなど、具体的な症状により個別の回復期間は異なりますが、これらの表は、骨折回復の標準的な目安となるものです。

交通事故で骨折など被害を負った場合、次のような慰謝料項目を請求することができます。

ここまで解説してきた通り、骨折の慰謝料として代表的な項目は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料です。これらは治療の期間や後遺症の程度に応じて金額が異なります。

それ以外にも請求できる可能性がある項目について詳述します。

前述の通り、入通院慰謝料は、交通事故によるケガや治療のために入院や通院を強いられたことによる精神的および肉体的苦痛を補償するためのものです。

例えば、骨折によって長期間の入院や頻繁な通院が必要な場合、その間の苦痛や不便さに対する慰謝料を受け取ることができます。

入通院慰謝料は、治療中の身体的な痛みや不便さだけでなく、精神的なストレスや日常生活への影響も考慮に入れて算定されます。

自賠責保険制度の下では、「後遺障害」とは、傷害が治ったとき身体に存する障害というと定義されています(自賠法施行令2条1項2号)。したがって、これ以上治療を継続しても治療効果は上がらず、その苦痛、外見の悪さ、生活への影響等に対する賠償が後遺障害慰謝料といえます。

例えば、交通事故で足を骨折し、その後適切な治療を受けたにもかかわらず歩行障害が残った場合、その障害によって日常生活や職業等に制約が生じ、それに伴う精神的苦痛が発生します。後遺障害慰謝料は、こうした被害者の負担を軽減するために重要な補償となります。

適切な後遺障害慰謝料を受けるためには、後遺障害の程度や影響を正確に評価し、必要な医療証明や診断書を用意して適切な等級認定を受けることが必要です。

医師は後遺障害等級認定手続きの専門家ではありません。

そのため、後遺障害等級認定手続きの専門家である弁護士のサポートを受けることをおすすめします。検査漏れ、検査実施方法の間違い、後遺障害診断書の必要記載のチェックを受けることで、より確実に適正な等級認定、慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

骨折などの傷害により、入通院・治療期間において仕事を 休み、時短勤務となったことで減収や無収入となった場合 に、経済的な損害を加害者側に請求することが可能です。

なお、有給を使った場合は減収がありませんが、その場合も休業損害を請求できます。

もしも交通事故に遭わなければ生じなかったはずの将来の減収といった経済的な損害について、 「年収」「労働能力がどの程度失われたか(労働能力喪失率)」「減収・収入を失う期間(労働能力喪失期間)」などの内容を確認の上で、 賠償請求することができます。

交通事故に遭ったことで被害者が実際に出費した経済的な費用(損害)です。

✓ 治療費

(症状固定日までの治療費、付添看護費(入院付添費、通院付添費、自宅付添費)など。交通事故被害と因果関係が認められる範囲での整体・カイロプラクティック含む)

✓ 入通院・治療のために要した交通費・宿泊費

✓ 入院雑費

✓ 装具・器具購入費

✓ 家屋・自動車改造費

✓ 自動車修理費用

✓ 将来介護費

✓ 将来の雑費

✓ 学生・生徒の学習費用

✓ 弁護士費用

✓ 遅延損害金

(交通事故発生日からの賠償金支払い義務が発生するため、年3% の遅延損害金を請求できます)

4.骨折時の後遺障害等級

骨折後に障害が残る場合、適切な後遺障害慰謝料の獲得のためにも等級認定が非常に重要です。

この等級認定によって受け取ることができる慰謝料の額が大きく変わります。

交通事故で骨折した際の後遺障害等級は、神経障害や機能障害、運動障害、欠損障害、短縮障害、変形障害といった骨折の部位や内容でそれぞれ異なる等級に分類されます。

これらの等級の詳細について、詳しく解説します。

骨が癒合しても、疼痛(とうつう、痛み)やしびれが残ることがあります。

この場合、「局部の神経系統の障害」として次の後遺障害等級が認定される可能性があります。

| 等級 | 内容 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|---|

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 94万円 | 290万円 |

|

14級9号 |

局部に頑固な神経症状を残すもの | 32万円 | 110万円 |

後遺障害等級は程度の重い順に1級から14級に分類されています。

1級は極めて重度の機能障害であり、日常生活や労働に大きな制約が生じ、それに伴う慰謝料も高額になります。

一方で、14級は比較的軽度の障害で、日常生活には少なからず影響があるものの、一定の業務は行える状態です。

12級13号は「障害の存在が医学的に証明できるもの」、つまり他覚所見がある場合に認定されます。レントゲン写真・CT写真・脳波検査・脳血管写・気脳写・筋電図等の検査によって自覚症状を画像診断などにより証明できる場合です。

それに対して14級9号は「障害の存在が医学的に説明可能なもの」、つまり他覚所見はないものの、自覚症状として痛み やしびれの症状が連続。一貫してあり、医学的に推定される場合に認定される可能性があります。

12級13号と14級9号では賠償金額に大きな違いがあるため、自身の神経障害がどの等級に該当するかを正確に理解し、それに応じた適切な慰謝料を請求することが重要です。

等級判断の際には、専門医の意見や詳細な医療記録が求められることが多く、適切な検査を受けることが必要です。

適正な慰謝料を得るためには、医師や弁護士と協力し、自身の状態を正確に示す証拠を揃えることが大切です。

当事務所でも、等級認定の見立て、必要な検査などについて無料でアドバイスをおこなっていますので、お気軽にご相談ください。

機能障害とは、上下肢における3つの関節(上肢においては肩関節、肘関節、手首関節、下肢においては股関節、膝関節、足首関節)または手指・足指の関節において、動作が不可能になる、あるいは関節の可動域が制限された状態を指す後遺障害のことを意味します。

この状態は、関節機能の著しい低下や喪失を表しており、日常生活や身体機能に重大な影響を及ぼす障害であり、症状により次の後遺障害等級が認定される可能性があります。

| 等級 | 内容 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|---|

|

1級4号 |

両上肢の用を全廃したもの |

1,150万円 |

2,800万円 |

|

1級6号 |

両下肢の用を全廃したもの |

1,150万円 |

2,800万円 |

|

4級6号 |

両手の手指の全部の用を廃したもの |

737万円 |

1,670万円 |

|

5級6号 |

1上肢の用を全廃したもの |

618万円 |

1,400万円 |

|

5級7号 |

1下肢の用を全廃したもの |

618万円 |

1,400万円 |

|

6級6号 |

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

512万円 |

1,180万円 |

|

6級7号 |

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

512万円 |

1,180万円 |

|

7級7号 |

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |

419万円 |

1,000万円 |

|

7級11号 |

両足の足指の全部の用を廃したもの |

419万円 |

1,000万円 |

|

8級4号 |

1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |

331万円 |

830万円 |

|

8級6号 |

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |

331万円 |

830万円 |

|

8級7号 |

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |

331万円 |

830万円 |

|

9級13号 |

1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |

249万円 |

690万円 |

|

9級15号 |

1足の足指の全部の用を廃したもの |

249万円 |

690万円 |

|

10級7号 |

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |

190万円 |

550万円 |

|

10級10号 |

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

190万円 |

550万円 |

|

10級11号 |

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

190万円 |

550万円 |

|

11級9号 |

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |

136万円 |

420万円 |

|

12級6号 |

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

94万円 |

290万円 |

|

12級7号 |

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

94万円 |

290万円 |

|

12級10号 |

1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |

94万円 |

290万円 |

|

12級12号 |

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |

94万円 |

290万円 |

|

13級6号 |

1手のこ指の用を廃したもの |

57万円 |

180万円 |

|

13級10号 |

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |

57万円 |

180万円 |

|

14級7号 |

1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |

32万円 |

110万円 |

|

14級8号 |

1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |

32万円 |

110万円 |

人工関節や人工骨頭の置換・挿入による可動域制限 、関節の安定性が失われ、異常な動きや不安定さが生じている状態である「動揺関節」や、特定の動作や姿勢で、肩関節が容易に脱臼または亜脱臼(完全な脱臼とは異なり、関節面の一部が接触を保っている状態)する「習慣性脱臼」などの場合にも、機能障害として後遺障害等級が認定されることがあります。

運動障害による後遺障害とは、脊柱(背骨)の動きが制限されることで生じる障害を指します。

具体的には、次の状態です。

頚部(首)や胸腰部が強直(こわばって動かなくなる)した状態

頚部や胸腰部の可動域(動く範囲)が著しく制限された状態

運動障害の程度によって、後遺障害等級は次の等級が認定されます。

| 等級 | 内容 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|---|

|

6級5号 |

脊柱に著しい運動障害を残すもの |

512万円 |

1,180万円 |

|

8級2号 |

脊柱に運動障害を残すもの |

331万円 |

830万円 |

欠損障害とは、身体の一部、特に手や足の指などが失われた状態を指します。

このような状態は、後遺障害として認定されることがあり、損害賠償請求の対象となります。具体的には、開放骨折や粉砕骨折により、上肢や手指などの骨が欠損するなどのケースがあります。

| 等級 | 内容 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|---|

|

1級3号 |

両上肢をひじ関節以上で失ったもの |

1,150万円 |

2,800万円 |

|

1級5号 |

両下肢をひざ関節以上で失ったもの |

1,150万円 |

2,800万円 |

|

2級3号 |

両上肢を手関節以上で失ったもの |

998万円 |

2,370万円 |

|

2級4号 |

両下肢を足関節以上で失ったもの |

998万円 |

2,370万円 |

|

3級5号 |

両手の手指の全部を失ったもの |

861万円 |

1,990万円 |

|

4級4号 |

1上肢をひじ関節以上で失ったもの |

737万円 |

1,670万円 |

|

4級5号 |

1下肢をひざ関節以上で失ったもの |

737万円 |

1,670万円 |

|

4級7号 |

両足をリスフラン関節以上で失ったもの |

737万円 |

1,670万円 |

|

5級4号 |

1上肢を手関節以上で失ったもの |

618万円 |

1,400万円 |

|

5級5号 |

1下肢を足関節以上で失ったもの |

618万円 |

1,400万円 |

|

5級8号 |

両足の足指の全部を失ったもの |

618万円 |

1,400万円 |

|

6級8号 |

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |

512万円 |

1,180万円 |

|

7級6号 |

1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの |

419万円 |

1,000万円 |

|

7級8号 |

1足をリスフラン関節以上で失ったもの |

419万円 |

1,000万円 |

|

8級3号 |

1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの |

331万円 |

830万円 |

|

8級10号 |

1足の足指の全部を失ったもの |

331万円 |

830万円 |

|

9級12号 |

1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |

249万円 |

690万円 |

|

9級14号 |

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |

249万円 |

690万円 |

|

10級9号 |

1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |

190万円 |

550万円 |

|

11級8号 |

1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |

136万円 |

420万円 |

|

12級9号 |

1手のこ指を失ったもの |

94万円 |

290万円 |

|

12級11号 |

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |

94万円 |

290万円 |

|

13級7号 |

1手のおや指の指骨の1部を失ったもの |

57万円 |

180万円 |

|

13級9号 |

1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |

57万円 |

180万円 |

|

14級6号 |

1手のおや指以外の手指の指骨の1部を失ったもの |

32万円 |

110万円 |

欠損障害は、その深刻さに応じて1級から14級までの後遺障害等級が認定されます。

身体の一部が失われると、日常生活に著しい支障をきたし、収入にも大きな影響を与えることがあります。

そのため、欠損障害に対する適正な後遺障害等級の認定は、被害者が十分な慰謝料を受け取るために非常に重要です。

適正な後遺障害等級の認定を受けることで、被害者は適切な慰謝料を請求しやすくなります。

被害者は交通事故による欠損障害からの影響を適切に証明するため、交通事故直後から医師の指示に従って治療を継続し、必要な検査結果や診断書を揃えておくことが重要です。

また、等級認定を受ける際には弁護士費用特約などを利用し、弁護士のサポートを受けることで、被害者にとって最も有利な弁護士基準で示談交渉を進めやすくなります。

骨折による短縮障害とは、骨折した部位である「患側(かんそく:病気やケガのある身体部位)」健康な側の身体部位である「健側(けんそく)」に比べて短縮したために左右の脚の長さに差が生じてしまう状態を指します。

交通事故で大腿骨骨折や骨盤骨折などの場合に、患側と健側で左右のバランスが変わってしまうことがあります。

後遺障害としての短縮障害の有無は、上前腸骨棘(じょうぜんちょうこつきょく)から下腿内果下端(かたいないかかたん)までの長さを測定することでおこないます。

短縮障害については、次の後遺障害等級が認定される可能性があります。

| 等級 | 内容 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|---|

|

8級5号 |

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |

331万円 |

830万円 |

|

8級相当 |

1下肢が5センチメートル以上長くなったもの |

331万円 |

830万円 |

|

10級8号 |

1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |

190万円 |

550万円 |

|

10級相当 |

1下肢が3センチメートル以上長くなったもの |

190万円 |

550万円 |

|

13級8号 |

1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |

57万円 |

180万円 |

|

13級相当 |

1下肢が1センチメートル以上長くなったもの |

57万円 |

180万円 |

上記のように少し長さが異なるだけで等級が変わる可能性があるため、正確な診断と測定による評価が重要になります。

この際に利用されることがあるフィルムを細長くして足全体を一枚の画像に撮影する「ロールレントゲン検査」があります。

変形障害は骨折や外傷などにより、骨や関節の形態が正常な状態から変化し、その変形が持続している状態を指します。

交通事故における変形障害は、脊柱、鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨の変形や、上肢・下肢に偽関節を残すなどの状態が後遺障害として認定される可能性があります。

| 等級 | 内容 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|---|

|

6級5号 |

脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |

512万円 |

1,180万円 |

|

7級9号 |

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

419万円 |

1,000万円 |

|

7級10号 |

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

419万円 |

1,000万円 |

|

8級8号 |

1上肢に偽関節を残すもの |

331万円 |

830万円 |

|

8級9号 |

1下肢に偽関節を残すもの |

331万円 |

830万円 |

|

11級7号 |

脊柱に変形を残すもの |

136万円 |

420万円 |

|

12級5号 |

鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形障害を残すもの |

94万円 |

290万円 |

|

12級8号 |

長管骨に変形を残すもの |

94万円 |

290万円 |

例えば、頚椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨からなる「脊柱」、いわゆる背骨の圧迫骨折や破砕骨折などが原因で変形が起こることがあります。

また、骨折部分の癒合不全が残る場合もあります。

正常な形態と異なる形態で骨がくっつく「変形治癒」、骨折部位が癒合しないため本来と異なるところで曲がる「偽関節」も、この変形障害に当たります。

次に骨折の部位やその内容(障害の程度)によって、どのような後遺障害等級が認定されるのかにいて解説します。

頭蓋骨は脳などの重要な器官を保護しているため、骨折が発生すると生命に関わる重篤な被害を受けることがあります。

また、後遺症が残る可能性が高いため、慰謝料も高額になる傾向があります。

具体的には、高次脳機能障害、遷延性意識障害 などの後遺障害が挙げられます。

頭蓋骨骨折の場合、正確な診断と適切な処置が必要不可欠であり、後遺症リスクを軽減するためにも専門医療機関での治療を継続することが重要です。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

|

1級1号(要介護) |

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

2800万円 |

|

2級1号(要介護) |

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

2370万円 |

|

3級3号 |

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

1990万円 |

|

5級2号 |

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

1400万円 |

|

7級4号 |

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

1000万円 |

|

9級10号 |

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

690万円 |

|

12級13号 |

局部に頑固な神経症状を残すもの |

290万円 |

|

14級9号 |

局部に神経症状を残すもの |

110万円 |

脊椎圧迫骨折は、脊椎への上下方向からの力が加わり、押しつぶされるようにして変形してしまう骨折です。

脊柱圧迫骨折は体の中心付近に位置する重要な部位の損傷であるため、前述の変形障害、運動障害、神経障害(麻痺・しびれ)などの障害が残る場合があります。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

|

6級5号 |

脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの |

1,180万円 |

|

6級相当 |

頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |

1,180万円 |

|

8級2号 |

脊柱に運動障害を残すもの |

830万円 |

|

8級相当 |

脊柱に中程度の変形を残すもの 頸部又は腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |

830万円 |

|

11級7号 |

脊柱に変形を残すもの |

420万円 |

|

12級13号 |

局部に頑固な神経症状を残すもの |

290万円 |

|

14級9号 |

局部に神経症状を残すもの |

110万円 |

鎖骨骨折は、その症状名のとおり鎖骨を骨折することであり、前述の変形障害、運動障害、神経障害(麻痺・しびれ)などの障害が残る場合があります。

鎖骨は日常生活に大きな影響を与える骨の一つであり、その骨折は長期の痛みや肩関節の可動域制限などの後遺障害を引き起こす可能性があります。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 ※ | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

|

8級6号 |

一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

830万円 |

|

10級10号 |

一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |

550万円 |

|

12級5号 |

鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |

290万円 |

|

12級6号 |

一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |

290万円 |

上腕骨骨折とは、肩から肘をつなぐ上腕骨が折れる怪我のことであり、前述の欠損障害、変形障害、運動障害、機能障害、神経障害(麻痺・しびれ)などの後遺症が残る場合があります。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

|

1級3号 |

両上肢をひじ関節以上で失つたもの |

2,800万円 |

|

4級4号 |

一上肢をひじ関節以上で失つたもの |

1,670万円 |

|

7級9号 |

一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

1,000万円 |

|

8級6号 |

一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

830万円 |

|

8級8号 |

一上肢に偽関節を残すもの |

830万円 |

|

10級10号 |

一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |

550万円 |

|

12級6号 |

一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |

290万円 |

|

12級8号 |

長管骨に変形を残すもの |

290万円 |

|

12級13号 |

局部に頑固な神経症状を残すもの |

290万円 |

|

14級9号 |

局部に神経症状を残すもの |

110万円 |

橈骨骨折は、前腕の親指側にある橈骨が折れる骨折であり、尺骨骨折は、前腕の小指側にある尺骨が折れる骨折です。橈骨と尺骨は前腕の機能に重要な役割を果たしています。

そのため、欠損障害、変形障害、運動障害、機能障害、神経障害などの後遺症が残る場合があります。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

|

2級3号 |

両上肢を手関節以上で失つたもの |

2,370万円 |

|

5級4号 |

一上肢を手関節以上で失つたもの |

1,400万円 |

|

7級9号 |

一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

1,000万円 |

|

8級6号 |

一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

830万円 |

|

8級8号 |

一上肢に偽関節を残すもの |

830万円 |

|

10級10号 |

一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |

550万円 |

|

12級6号 |

一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |

290万円 |

|

12級8号 |

長管骨に変形を残すもの |

290万円 |

|

12級13号 |

局部に頑固な神経症状を残すもの |

290万円 |

|

14級9号 |

局部に神経症状を残すもの |

110万円 |

末節骨・中節骨・基節骨、中手骨、手根骨などから構成される手指の骨を骨折することで、可動域制限、変形障害、欠損障害、機能障害などが残ることがあります。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

|

3級5号 |

両手の手指の全部を失つたもの |

1,990万円 |

|

4級6号 |

両手の手指の全部の用を廃したもの |

1,670万円 |

|

6級8号 |

一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの |

1,180万円 |

|

7級6号 |

一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの |

1,000万円 |

|

7級7号 |

一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの |

1,000万円 |

|

8級3号 |

一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの |

830万円 |

|

8級4号 |

一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの |

830万円 |

|

9級12号 |

一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの |

690万円 |

|

9級13号 |

一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの |

690万円 |

|

10級7号 |

一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの |

550万円 |

|

11級8号 |

一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの |

420万円 |

|

12級9号 |

一手のこ指を失つたもの |

290万円 |

|

12級10号 |

一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |

290万円 |

|

13級6号 |

一手のこ指の用を廃したもの |

180万円 |

|

13級7号 |

一手のおや指の指骨の一部を失つたもの |

180万円 |

|

14級6号 |

一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの |

110万円 |

|

14級7号 |

一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの |

110万円 |

末節骨・中節骨・基節骨などから構成される足指の骨折により、欠損障害、機能障害などの後遺症が残る可能性があります。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

|

5級8号 |

両足の足指の全部を失つたもの |

1,400万円 |

|

7級11号 |

両足の足指の全部の用を廃したもの |

1,000万円 |

|

8級10号 |

一足の足指の全部を失つたもの |

830万円 |

|

9級14号 |

一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの |

690万円 |

|

9級15号 |

一足の足指の全部の用を廃したもの |

690万円 |

|

10級9号 |

一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの |

550万円 |

|

11級9号 |

一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの |

420万円 |

|

12級11号 |

一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの |

290万円 |

|

12級12号 |

一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |

290万円 |

|

13級9号 |

一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの |

180万円 |

|

13級10号 |

一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |

180万円 |

|

14級8号 |

一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |

110万円 |

肋硬骨と肋軟骨で構成される肋骨の骨折により、多発骨折などで胸郭の動きが制限され、呼吸機能に障害が残る場合や骨折部位の痛みやしびれが残る場合があります。

また、肋骨の変形障害や、骨片 により臓器への損傷などもあります。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

|

12級5号 |

鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |

290万円 |

|

12級13号 |

局部に頑固な神経症状を残すもの |

290万円 |

|

14級9号 |

局部に神経症状を残すもの |

110万円 |

左右の寛骨(かんこつ。 腸骨、恥骨、坐骨 )、仙骨(せんこつ)、尾骨(びこつ)から構成される骨盤は人体の重要な骨格構造の一部であり、骨盤骨折による変形障害、下肢の短縮障害、機能障害、神経障害などの後遺症が認められる場合があります。

具体的な症状として、女性における正常分娩困難である、人工関節を挿入するも股関節の可動域制限がある、排尿機能に支障が生じるなどがあります。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

|

8級5号 |

一下肢を五センチメートル以上短縮したもの |

830万円 |

|

8級7号 |

一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

830万円 |

|

9級17号 |

生殖器に著しい障害を残すもの |

690万円 |

|

10級8号 |

一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |

550万円 |

|

10級11号 |

一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |

550万円 |

|

11級10号 |

胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの※ |

420万円 |

|

12級5号 |

鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |

290万円 |

|

12級7号 |

一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |

290万円 |

|

12級13号 |

局部に頑固な神経症状を残すもの |

290万円 |

|

13級8号 |

一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |

180万円 |

|

14級9号 |

局部に神経症状を残すもの |

110万円 |

上半身の重さを支え、歩行時に重要な役割を果たす大腿骨の骨折は、大腿骨頭(だいたいこっとう)、大腿骨頚(だいたいこつけい)、大腿骨転子(だいたいこつてんし)、大腿骨骨幹(だいたいこつこつし)、大腿骨遠位端(だいたいこつえんいたん)などの部位があります。

大腿骨骨折により、股関節や膝関節の可動域制限(機能障害)、骨折部位の痛みやしびれ(神経症状)、骨折部分の変形癒合(変形障害)、下肢の長さに差が生じる(短縮障害)などの後遺症が残る場合があります。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

|

1級5号 |

両下肢をひざ関節以上で失つたもの |

2,800万円 |

|

4級5号 |

一下肢をひざ関節以上で失つたもの |

1,670万円 |

|

7級10号 |

一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

1,000万円 |

|

8級5号 |

一下肢を五センチメートル以上短縮したもの |

830万円 |

|

8級7号 |

一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの※ |

830万円 |

|

8級9号 |

一下肢に偽関節を残すもの |

830万円 |

|

10級8号 |

一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |

550万円 |

|

10級11号 |

一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |

290万円 |

|

12級7号 |

一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |

290万円 |

|

12級8号 |

長管骨に変形を残すもの |

290万円 |

|

12級13号 |

局部に頑固な神経症状を残すもの |

290万円 |

|

13級8号 |

一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |

180万円 |

|

14級9号 |

局部に神経症状を残すもの |

110万円 |

偽関節を残した場合は7級10号や8級9号、人工関節を挿入した場合は8級7号や10級11号が認定される可能性があります。

大腿骨骨折はしばしば手術を必要とし、通常は長期間のリハビリが伴うため、被害者にとって肉体的および精神的な負担が大きいため、適切な後遺障害慰謝料の確保が必要になります。

脛骨近位端(膝関節に近い上部)、脛骨骨幹部(中央の長い部分)、脛骨遠位端(足首に近い下部)の部分からなる「脛骨」は下肢を構成する長管骨の一つで、膝から足首までのすね(下腿)の内側にある太い骨です。

脛骨近位端の上面は、大腿骨と接する関節面を形成しています。

この部分が平らな高原のように見えることから、「脛骨高原」または「脛骨プラトー」と呼ばれます。

膝関節の中で起こる骨折のため、関節機能に影響を与えやすく、また靭帯損傷や半月板損傷などの合併損傷をともなうことがあります。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

|

2級4号 |

両下肢を足関節以上で失つたもの |

2,370万円 |

|

4級7号 |

両足をリスフラン関節以上で失つたもの |

1,670万円 |

|

5級5号 |

一下肢を足関節以上で失つたもの |

1,400万円 |

|

7級8号 |

一足をリスフラン関節以上で失つたもの |

1,000万円 |

|

7級10号 |

一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |

1,000万円 |

|

8級5号 |

一下肢を五センチメートル以上短縮したもの |

830万円 |

|

8級7号 |

一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |

830万円 |

|

8級9号 |

一下肢に偽関節を残すもの |

830万円 |

|

10級8号 |

一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |

550万円 |

|

10級11号 |

一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |

550万円 |

|

12級7号 |

一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |

290万円 |

|

12級8号 |

長管骨に変形を残すもの |

290万円 |

|

12級13号 |

局部に頑固な神経症状を残すもの |

290万円 |

|

13級8号 |

一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |

180万円 |

|

14級9号 |

局部に神経症状を残すもの |

110万円 |

骨折による交通事故被害者が適切な慰謝料を獲得するためのポイントは、治療の継続と適切な検査をおこなうことです。

症状に応じた慰謝料獲得の最大化は、弁護士基準による交渉です。

次に、骨折による事故被害者が適切な慰謝料を獲得するための具体的なポイントについて解説します。

完治や症状固定まで継続して通院することが必要です。

途中で通院をやめてしまうと、治療の効果が不十分となり、後遺障害の認定や慰謝料請求が困難になる可能性があります。

前述したとおり、基本的に入院日数、通院日数をもとに「入通院慰謝料」は計算されるため、治療期間が短くなると低額になる可能性があります。

また、医師から完治・症状固定の判断を受けるまで適切な治療を継続し、検査を受けることで、あなたの後遺症に応じた正しい後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。

なお、一定期間経過した際に加害者側保険会社より治療費の打ち切りの打診を受けることがあります。

この際、治療継続を諦める必要はありません。

まずは主治医に治療継続の必要性を確認し、保険会社と交渉をおこないましょう。

しかし、それでも治療費が打ち切られたとしても、治療費を自費で立て替えて 、示談交渉時に請求をおこないます。

治療終了の判断は医師にしかできず、保険会社が判断するものではありません。

また、前述の通り入通院慰謝料は、その期間に応じて算出されます。

そのため、自分だけの判断で治療を終了してしまうと、十分な慰謝料の支払いを受けられない可能性がある点に注意が必要です。

この治療費打ち切りのタイミングで、弁護士に相談される方が多いです。

当事務所でも、損害保険会社の元代理人弁護士が在籍し、保険会社との代理交渉をおこなっています。ぜひお気軽にご相談ください。

後遺障害等級認定は、加害者側の保険会社を通しておこなうこともできますが、ご自身で手続き(被害者請求)をおこなうこともできます。

被害者請求は① 症状に応じた適切な資料の提出ができる、② 示談が成立していない段階でも自賠責保険から補償金を受け取ることができるというメリットがあります。

被害者自らが後遺障害等級の認定手続きをおこなうことで、被害者自身が必要な証拠資料や書類を漏れなく揃えて申請するため、手続きの透明性が高くなります。

これにより、納得のいく結果を得やすくなります。

ただ、被害者請求は早期に賠償金を受け取れる点で優れていますが、自分で手続きを行うため手間がかかります。

例えば、病院の診断書やレントゲン写真、リハビリ記録などを自分自身で資料を精査し、必要な情報を補足しなければならないため手間がかかります。

そのため、初めて手続きを行う場合は複雑さを感じることもあるため、弁護士などの専門家に相談することも一つの方法です。

他の基準(自賠責基準・任意保険基準)に比べて、多くの慰謝料を受け取ることができるのは弁護士基準です。

これは、弁護士が主張し交渉することで加害者側保険会社に対して有効なものです。

そのため、加害者側の保険会社が提示する金額が適切でないことが少なくないため、弁護士に示談交渉を依頼することは交通事故被害者にとって最も有利な結果を獲得するための重要なポイントです。

弁護士への依頼メリット

① 後遺障害等級認定手続きの代行

症状に応じた適切な後遺障害等級の見立て、必要書類・検査の漏れ・後遺障害診断書などの等級認定に必要な記載があるかなどのチェック

② 保険会社との代理交渉

専門知識を持つ弁護士が保険会社担当者と対応に交渉。保険会社の心ない発言、低い提示額、しつこい電話に悩まされることはありません。

③ 弁護士基準で算定し、慰謝料の増額が期待できる

自賠責基準よりも高い弁護士基準で交渉します。

交通事故被害者が適切な措置を講じるためには、経験豊富な弁護士に相談し、示談交渉を進めることが大切です。

自分で交渉を進める場合、法律知識の不足から不利な結果に終わる可能性もあるため、専門家のサポートを受けることのメリットは大きいと言えます。

弁護士に依頼することで、上記のような専門的で複雑な手続きの代行により、時間の節約や精神的負担の軽減をしながら、示談金として適正な慰謝料の支払いを受けられる可能性が高まります。

なお、自動車保険などに「弁護士費用特約」が附帯されている場合には、多くのケースで弁護士費用(着手金・報酬金など)がかからず、弁護士に解決までのサポートを依頼することができます。

交通事故における骨折の際の後遺障害等級認定と慰謝料相場について、交通事故被害者が知るべきポイントについて解説しました。

交通事故による骨折で慰謝料請求を考えている方は、まずは一度、交通事故被害者専門の弁護士に相談し、慰謝料増額の可能性があるかアドバイスを受けて適切な手続きを進めましょう。

古山綜合法律事務所では、交通事故被害者のための後遺障害等級の認定や損害賠償請求についてサポートをおこなっています。

損害保険会社側の元代理人弁護士が在籍しており、交通事故問題の解決に実績があります。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

初回無料相談では、あなたの症状やご事情を丁寧にお伺いし、① 診断書チェック(後遺障害認定基準を満たす記載があるか、検査漏れ、検査方法の誤りはないか)、②適正な後遺障害等級の見立て、③賠償金のシミュレーション(増額の可能性の診断)をおこなっています。

今後の生活や補償についての不安を少しでも軽く、今後どのように行動していくべきかについてアドバイスさせていただきます。

一般の方には難しい専門知識の収集や理解も必要なく、分かりやすく説明させていただくので、適切な解決に向けて必要な情報を簡単に知っていただくことが可能です。

ぜひ、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

交通事故後すぐ、ご家族様からの相談も可能で、重度後遺障害については全国対応をおこなっています。

初回無料相談についてはご予約が必要となりますので、お電話、メール、LINEなどにてお問い合せください。

古山綜合法律事務所が交通事故被害に強い理由

1.損害保険会社の元代理人弁護士が対応

保険会社対応、医療知識、交通事故に詳しいので安心。

2.専門誌掲載の実績

代表的な裁判例を紹介する自保ジャーナルに担当した裁判が掲載されました。

その他、メディアへのコメント提供や交通事故被害記事の監修をおこなっています。

3.交通事故被害専門のサポート

被害者の方が本当に必要とするサポートをおこなっています。

交通事故に注力しているからこそ軽症から重症・死亡事案まで対応が可能です。

072-800-1522

072-800-1522

また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。