072-800-1522

072-800-1522着手金

コラム詳細

目次

交通事故が起きた際に、大きなポイントとなるのが『過失割合』です。

過失割合によって損害賠償額や責任の度合いが変わるため、必ず押さえておくべき重要な要素となります。

一方、示談交渉においては「加害者によるゴネ得」が問題となることもあります。

相手が不当に過失割合を低く主張する(ごねる)ことで、被害者が不利になるケースが実際に存在します。

本記事では、このような状況を回避し、正当な過失割合を主張するためのポイントを解説します。

まずは過失割合とゴネ得という言葉の意味と、それが交通事故においてなぜ重要なのかをお伝えします。

過失割合とは、当事者それぞれの不注意や違反行為に応じて、交通事故の当事者それぞれが負う責任を数値化したものです。

例えば、片方が信号無視をしたケースと、もう片方が徐行義務を怠っていたケースでは、それぞれの行動が事故発生に寄与した度合いが異なり、最終的な損害賠償額や責任分担に大きく影響を及ぼします。

過失割合は示談や保険会社の交渉、裁判の場で重要視されるため、正確に理解しておかなければ被害者が不利な条件を受け入れざるを得なくなる可能性が高くなるのです。

ゴネ得とは、相手方が意図的に強引に自らの過失割合を低く主張したり、示談を長引かせたりすることで、被害者に精神的なプレッシャーを与えて自分に有利になる条件を引き出そうとする行為です。

例えば、過失割合の算定に必要な情報を小出しにして時間を稼ぎ、被害者の焦りや負担感を利用して賠償金の減額を狙うケースなどがあります。

過失割合でゴネられると、被害者にとって次のような不都合が発生します。

- 解決が遅くなり賠償金受け取りが遅れる

- 精神的なストレスが増える(怒り、不安、治療に専念できない)

示談交渉の場面で「相手が全く話を進めてくれない」「法的根拠のない主張ばかりしてくる」といった場合には、このゴネ得を疑って対策を講じる必要があります。

加害者の態度が理不尽で身勝手なものであれば、弁護士に依頼することも検討しましょう。

あなたの主張を法的に毅然と対応してもらえる可能性があり、直接交渉のストレスから解放されます。

加害者が主張する内容がゴネ得にあたる行為かどうかを判断するために、過失割合の決め方を確認しておきましょう。

過失割合を決める参考とされているのが「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版](別冊判例タイムズ38号)」と呼ばれる書籍です。

東京地方裁判所民事第27部(交通部)は交通事故の裁判を専門に取り扱っている部署で、裁判例をもとに典型的な事故態様にもとづく過失割合を基準化しています。

この基準は、加害者側の保険会社でも過失割合の参考とされています。

これらは膨大な過去の事例を整理し、衝突場所や信号状況などに応じてあらかじめ類型化されています。

しかし、あくまで基準であるため、事故の具体的事情を省略しすぎると、被害者にとって不適切な過失割合になるケースもあります。

そのため、実際の交渉や裁判では、現場の状況や各当事者の行動を詳細に検討し、基準だけでは判断できない情報を加味して過失割合を確定していきます。

例えば、当日の天候や時間帯などの道路状況や運転者に速度違反、一時停止、ウィンカーを出していたかなど交通ルールの有無といった修正要素を踏まえて、最終的な割合を確定させます。

お互いが一方的な主張をするだけでは過失割合は決まらないこともあるため、ドライブレコーダー・防犯カメラ・事故直後の写真や目撃者の情報など「客観的証拠の収集」にもとづいた適切な主張、修正要素の確認は過失割合を決める上で欠かせません。

修正要素とは、天候や路面状況、車両の整備状態、運転者の年齢・経験など、過失割合を修正する要因となる要素を指します。

例えば、雨天時の見通しの悪さや急ブレーキが間に合わなかったことなどが挙げられ、これらの要因が状況次第では過失割合を動かす重要な判断材料となることがあります。

したがって、被害者側は自分が不利にならないように、現場の細かな状況や自車のダメージ状況を漏れなく画像や動画、音声などで記録し、保険会社や裁判所に説明できるようにしておく必要があります。

このように過失割合は、交渉において「被害者と加害者(が加入する保険会社)」、裁判においては裁判官が決めることになります。

相手が過失割合を認めずに強引に交渉を進めるのはなぜか、そこには経済的・心理的な要因が関わっています。

相手が過失割合を認めない背景には、支払う示談金や慰謝料の増大を防ぎたいという経済的な動機が大きく働いています。

交通事故の示談は当事者同士の話し合いに委ねられる部分が多いため、相手の態度や交渉姿勢が過失割合の決定に少なからず影響します。

事故によって生じる損害賠償額は多額になることがあり、加害者側は費用を少しでも抑えたい心理が働きます。

そのため、相手が徹底的に保険会社を使って粘ったり、証拠の提出を遅延させたりして、被害者を疲れさせた上で妥協を引き出そうとするケースが後を絶たないのです。

また、精神的なものとしては、自分の運転ミスを認めたくないというプライドの問題も関係する場合があります。

つい感情的になってしまうと冷静な話し合いが難しくなり、過失割合の協議もスムーズに進まず、被害者側にさらなる時間的・心理的負担がかかります。

ゴネ得の根底には、被害者が早く解決したいと願う気持ちや、示談交渉を長引かせることによる心理的負担を逆手に取る戦略があります。

相手が要求を譲らなければ示談が進まず、医療費や車の修理費などの立て替えが長期化することもあります。

その結果、被害者が妥協してでも丸く収めようとする状況を作り出し、加害者がより低い過失割合で済むように誘導するケースが見られます。

示談交渉をスムーズにおこなうためのポイントについて解説します。

通常、加害者側の保険会社が被害者との示談交渉を担当します。

初期段階では事故状況の確認や被害者の負傷についてのヒアリングが行われ、その後、保険会社は過失割合などを踏まえて示談を提示することが多いです。

しかし、保険会社は支払う賠償額をなるべく抑えたい意向を持っているため、被害者としては提示内容が正当かどうか常に疑問を持ちながら交渉を進める必要があります。

実際には、過失割合だけでなく、示談書で提示された各金額の根拠となる算定方法が被害者に不利となるように算定されていることがあります。

各項目を見直すことが、適切な賠償金獲得の第一歩となります。

特に、後遺障害が残った場合、被害者本人が死亡した場合には、過失割合が修正されるだけで賠償金額が数千万円増額されることがあります。

いったん示談で合意すると再交渉はできません。

保険会社の提示額を鵜吞みして、安易に合意することは危険です。

示談前に、増額の可能性は無いか、示談提案書を持って交通事故被害にくわしい弁護士に確認を依頼しておくと安心です。

弁護士に依頼することで、保険会社の提示額に対する精査と適切な反論が期待でき、賠償金が増額することがあります。

交渉が長引くと、賠償金の支払が遅れます。

交通事故被害で休業をともなう場合、経済的に厳しい状態を長引かせることで、有利な合意条件を引き出そうとすることも考えられます。

この場合、自賠責保険の被害者請求をおこなうことを検討しましょう。

人身傷害の場合、被害者請求の利用で、示談成立前に賠償金の一部の先払いを受けることができます。

早ければ、1か月以内に振り込まれることもあります。

被害者請求は、その名の通り、被害者自身で手続きをする必要があります。

不安な方は、弁護士に相談しサポートを受けられると良いでしょう。

当事務所でも、これらの手続きを代行していますのでお気軽にお問い合わせください。

相手の不当な主張に対抗するには、一定の確実な証拠収集と整理が欠かせません。

主張を裏付ける客観的資料があれば、相手の不合理な主張や過失割合を小さく見積もろうとする機会を減らし、交渉の堂々巡りをなくすことが期待できます。

逆に、証拠不足だと主張の裏付けが弱くなり、ゴネ得を許してしまう結果になりかねません。

事故直後はまず安全を確保した上で、可能であればスマートフォンなどで現場の写真を撮影し、車両の位置関係や路面状況を記録するとよいでしょう。

あわせて、事故現場付近に設置された防犯カメラやドライブレコーダーの映像がある場合は早めに確保することも重要です。

目撃者がいる場合は連絡先を尋ね、時間が経つと記憶が曖昧になる可能性があるため、できるだけ早期に証言をメモや音声で残しておくと安心です。

- 判例タイムズなどの書籍や裁判例の資料

- 警察の実況見分調書

- ドライブレコーダー、事故直後の画像

- 目撃者など第三者の証言

警察が作成する供述調書や実況見分調書は、事故当時の生々しい状況を客観的に示す資料として役立ちます。

また、写真は事故現場の後からは再現しにくい部分を伝える貴重な手掛かりです。

示談交渉で相手が不当な主張をした際、このような公的資料や明確な視覚情報を示すことで、相手に押し切られることなく議論を進めることができます。

なお、人身傷害の場合に警察官による事故現場の捜査(実況見分)がおこなわれます。

その捜査内容を「実況見分調書」として書面化されます。

物損事故の場合、原則として実況見分はおこなわれません。

そのため、加害者から「人身事故にしないで欲しい」と言われ、物損事故で届け出ているような場合でも、実況見分調書が必要で怪我があれば後からでも人身事故に切り替えることを検討しましょう。

物損事故から人身事故に切り替える期間に期限はありません。

ただ、事故から数週間から1か月以上経過すると切り替えが難しくなることもありますので、早めに判断するようにしましょう。

示談交渉が難航してしまう場合、次の解決手段として利用できる選択肢をお伝えします。

交渉が行き詰まった際には、示談以外の解決手段として調停・裁判・ADR(裁判外紛争解決手続)を利用することが考えることができます。

示談がどうしても成立しない場合には、弁護士のサポートを受ける事をおすすめします。

保険会社として裁判へ発展する可能性を意識せざるを得ず、態度が軟化することがあります。

一生に一度遭うかどうかの交通事故で、ご自身の状況に応じた適切な賠償金額がいくらか、分かる被害者の方は少ないと思います。

ご自身の主張が認められるものかどうか、相手の主張が不当なものか、弁護士に確認をしておくことは有益です。

相手が根拠を示さずに過失割合を大きく争ってきたり、賠償金の支払いを引き延ばし続けたりする場合は、早い段階でADRや裁判に切り替えることを考えましょう。

| 解決手段 | 特徴 |

|---|---|

| 示談 | 裁判所、外部機関を利用しない手続きです。 |

| ADR | よく利用されるADRのひとつに「公益財団法人交通事故紛争処理センター」があります。保険会社との和解あっせんを受けることができます。 |

| 調停 | 調停委員が加害者と被害者の間に立って、双方が話し合いを仲介し、合意の成立を目指す簡易裁判所の手続きです。 |

| 裁判 | いわゆる訴訟で、主張の裏付けとして証拠が必要になるなど手続きの進行には専門知識が必要になります。 |

どの解決手段も、被害者が置かれた状況によりメリット・デメリットがあります。

被害者としての希望や、相手方の態度などを踏まえて検討します。

専門家の力を借りることで、ゴネ得への対応や示談交渉がスムーズになる場合があります。

交通事故の示談交渉は、法律知識や過失割合の算定基準への理解が求められるため、時間と労力がかかりがちです。

そこで、弁護士への依頼を検討することで、相手保険会社との交渉を代理してもらい、より有利な条件を引き出す可能性が高まります。

また、自動車保険に付帯されていることの多い「弁護士特約」を利用すれば、費用面の負担を軽減しつつ訴訟手続きまで含めた専門的なサポートを得ることができます。

弁護士が関与する最大のメリットは、大きくは2つあります。

1つ目のメリットは、被害者にとって一番有利な「弁護士基準」を主張できる点です。

交通事故被害の慰謝料の基準(相場)は、3つあります。

慰謝料の最低基準である「自賠責基準」。

その自賠責基準とほぼ変わらない「任意保険会社基準」。

交通事故裁判で確立された「弁護士基準(裁判基準)」です。

強制加入の「自賠責保険」による支払額は法律で決まっています。

任意保険会社は、支払いを抑えるため自賠責基準と変わらない金額を提示します。

自賠責基準の2倍以上の支払額となるのが「弁護士基準」です。

弁護士が主張することで有効な基準です。

弁護士が代理交渉をおこなう場合、加害者側の保険会社は裁判に発展した際の手間や、裁判所による弁護士基準にのっとった判断を受けるリスクを考えざるをえません。

そのため、交渉段階でも弁護士基準をもとにした話し合いが可能です。

被害者本人が交渉するよりも早期に、適切な解決が期待できます。

2つ目のメリットは、手続き負担・精神的負担を軽減できる点です。

弁護士に依頼することで、被害者が法律や裁判の専門知識を持たなくても、正当な過失割合や高額の慰謝料を主張でき、交通事故のプロである加害者側の保険会社と対等にわたりあうことができます。

さらに、仮に裁判に至った場合でも、適切な書類作成や手続き準備をすべて任せられるため、被害者側は安心して日常生活、治療に専念できます。

配慮のない保険会社の言動にも、心がかき乱されることがなくなり、精神的な負担を軽減することができるでしょう。

弁護士に依頼するデメリットに、弁護士費用が発生する点が挙げられます。

ただ、自動車保険には弁護士特約が付帯されている場合があり、これを利用すれば弁護士費用の負担を大幅に抑えることが可能です。

ご家族が加入する保険に弁護士費用特約が附帯されている場合でも利用できる可能性があります。ご自身だけでなく、ご家族が加入する保険契約の内容を確認しましょう。

上記金額まで補償されるため、自己負担なく弁護士に依頼できることがあります。

また、法律相談に関して、市区町村の法律相談窓口や日弁連交通事故相談センターなどの無料法律相談を利用することで、弁護士のアドバイスを受ける事ができます。

当事務所でも、交通事故被害の無料相談を実施しています。

お気軽にお問い合わせください。

過失割合に関する疑問、よくある質問をまとめました。

交通事故に関するトラブルはさまざまな場面で起こり得るため、実際に多くの被害者が似たような疑問を抱えています。

以下のQ&Aに目を通すことで、基本的な誤解や落とし穴をクリアにしておきましょう。

交通事故で過失割合が10対0になるのは、被害者に一切の過失がない「もらい事故」の場合です。

センターラインオーバー、赤信号無視、交通事故を順守していた被害者車両への追突などです。

ただし、交通事故の事故態様による過失割合は類型化されていますが、実際には個別具体的な状況をもって、過失割合は判断されます。

加害者の保険会社は一般的に自社の支払額を抑える方向で交渉を進めるため、被害者としては提示された過失割合に納得できない場合が少なくありません。

その際は、証拠や具体的な状況をもとに再検討を求めるほか、必要に応じて弁護士や専門機関へ相談することを検討しましょう。

保険会社の主張が妥当かどうか、第三者の視点で見極めることが大切です。

十分な証拠がなくても、道路標識の存在や見通しの悪さといった客観的状況を主張することで、過失割合を有利に修正できる場合があります。

また、当事者の陳述が矛盾している場合でも、事故の物理的状況などを読み解けば、どちらかの主張に無理があることが判明するかもしれません。

諦めずに修正要素を探し出し、少ない証拠でも継続的に主張を行っていくことが重要です。

過失割合の正しい理解が、自分の権利を守り、相手のゴネ得を許さない最大の防御策となります。

交通事故に遭遇したときは、まず事故現場での証拠収集から過失割合の算定要素を把握し、正しく主張することが不可欠です。

相手がゴネてきても、客観的データに基づいた説得力ある交渉を心がけ、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しましょう。

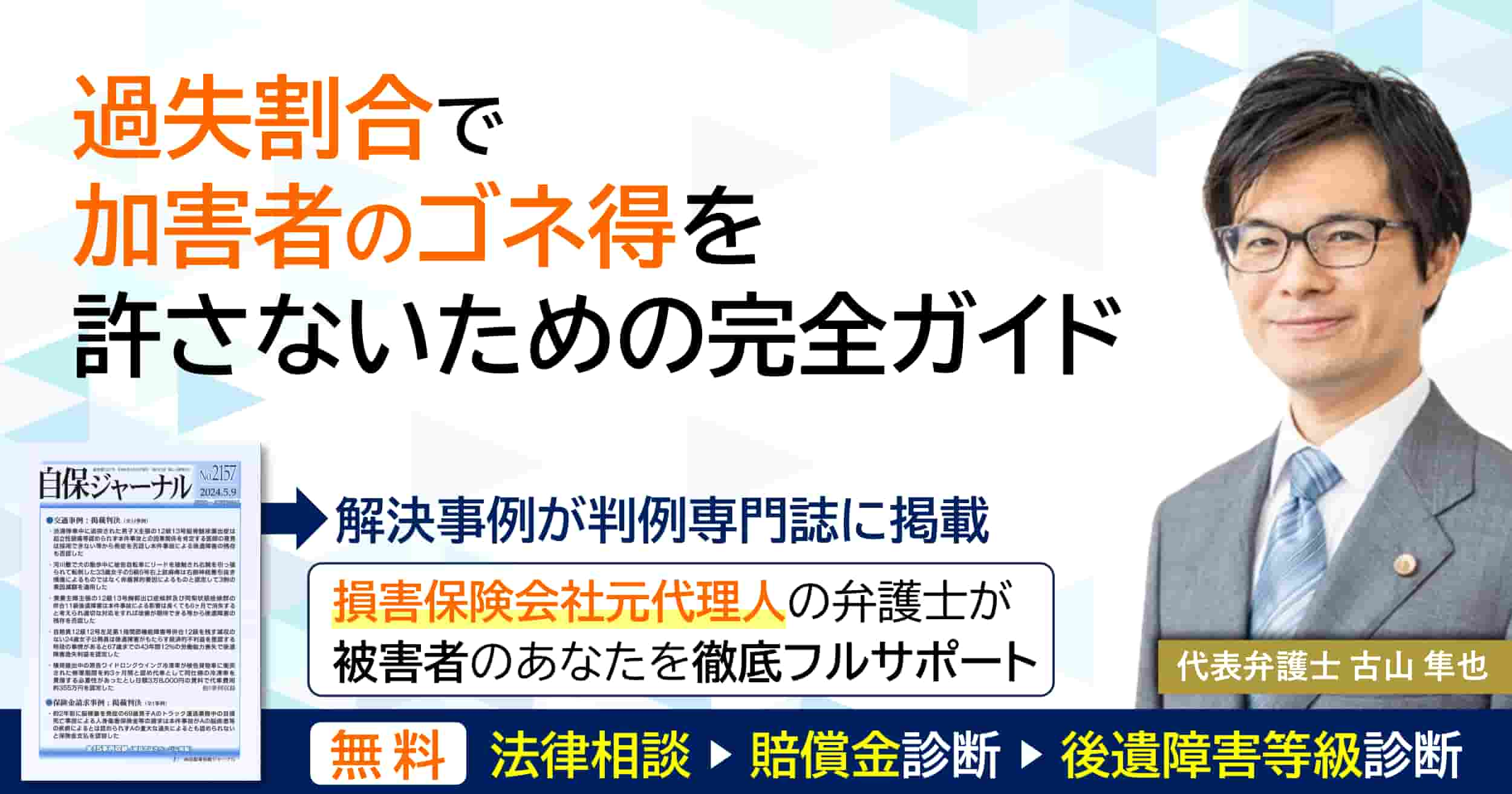

古山綜合法律事務所では、交通事故被害の解決のためのサポートをおこなっています。

損害保険会社側の元代理人弁護士が在籍しており、交通事故問題の解決に自信があります。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

初回無料相談では、あなたの症状を丁寧にお伺いし、① 診断書チェック(後遺障害認定基準を満たす記載があるか、検査漏れ、検査方法の誤りはないか)、②適正な後遺障害等級の見立て、③損害賠償金の計算(増額の可能性の診断)、④ 今後の流れについての説明などをおこなっています。

今後の生活や補償についての不安を少しでも軽く、今後どのように行動していくべきかについてアドバイスさせていただきます。

一般の方には難しい専門知識の収集や理解も必要なく、分かりやすく説明させていただくので、適切な解決に向けて必要な情報を簡単に知っていただくことが可能です。

ぜひ、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

交通事故後すぐ、ご家族様からの相談も可能で、重度後遺障害については全国対応をおこなっています。

初回無料相談についてはご予約が必要となりますので、お電話、メール、LINEなどにてご連絡ください。

古山綜合法律事務所が交通事故被害に強い理由

1.損害保険会社の元代理人弁護士が対応

保険会社対応、医療知識、交通事故に詳しいので安心。

2.専門誌掲載の実績

代表的な裁判例を紹介する自保ジャーナルに担当した裁判が掲載されました。

その他、メディアへのコメント提供や交通事故被害記事の監修をおこなっています。

3.交通事故被害専門のサポート

被害者の方が本当に必要とするサポートをおこなっています。

交通事故に注力しているからこそ軽症から重症・死亡事案まで対応が可能です。

072-800-1522

072-800-1522

また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。