072-800-1522

072-800-1522着手金

コラム詳細

目次

事故後に入院や通院をした場合、その期間に応じて入通院慰謝料を加害者側に請求することができます。

しかし、被害者の方の中にはそれを“稼ぐ”手段として捉え、事故後に過剰な通院を繰り返す人もいるようです。

実際には、必要とは認められない通院が疑われれば減額や打ち切りにつながるだけでなく、慰謝料をだまし取る詐欺罪として刑事事件に発展する可能性があります。

そのため、入通院の期間や頻度を不当に増やして、稼ぐことは許されません。

しっかりと適切な賠償額を獲得するためには、入通院慰謝料といった加害者に請求可能な費目を見直していくことが必要です。

そうすることで、入通院慰謝料を含む全体的な賠償額が増額する可能性が生まれます。

本記事では、慰謝料や治療費の基本的な考え方から、過剰通院によるトラブル、そして正当な金額を得るためのポイントについて解説します。

交通事故で支払われる損害賠償の内容について、まずは基本的な項目と考え方を押さえておきましょう。

交通事故の被害を受けた場合、加害者側は被害者が被った損害に対して賠償責任を負います。

損害賠償の主な内訳としては、治療費や入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、さらに休業損害や逸失利益などが挙げられます。

これらは被害者の苦痛や経済的な負担を軽減するために行われるものですが、正確な計算や証明が必要となる点を理解しておきましょう。

慰謝料は被害者などの精神的苦痛や身体的苦痛を補填するための費目ですが、支払いの範囲や基準は複数存在します。

入通院慰謝料は、事故で怪我をした被害者が受けた入院や通院を強いられたことによる精神的損害や傷害による肉体的苦痛に対する補償金です。

この慰謝料は、治療期間や通院日数に基づいて計算されます。

一方で、後遺障害慰謝料は、通院治療を経ても後遺症が残ってしまった際に、症状の程度に応じて支払われます。

事故で負ったケガや病気が完治せず後遺症が残った場合、認定された後遺障害の等級に応じて受けられる精神的・肉体的苦痛に対する補償金です。

上記「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」には相場があり、相場を算定するための基準が3つあります。

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準です。

自賠責保険基準は最低限の補償を行うための基準です。

被害者にとって、一番低い慰謝料支払い額となります。

任意保険基準は各保険会社が独自に算定するため、同じ怪我でも保険会社によって若干の差が生じます。

ただ、支払いを抑えるため、自賠責基準に近い金額が提示されることが多いです。

弁護士基準は過去の裁判例などに基づくもので、被害者の実損害に近い賠償となる可能性が高いため、被害者にとって一番高額な基準です。

参照 入通院慰謝料の計算基準

自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法は次の通りです。

- 自賠責基準

国が定めた最低限の補償額で、「日額4300円(2020年3月31日以前は4200円)×対象日数」を基に計算します。

対象日数は「治療期間(通院期間)」と「実治療日数(通院回数)×2」のうち、いずれか短い方を用います

- 弁護士基準

「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称「赤い本」。財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)」をもとに算定します。

具体的には、入通院慰謝料計算のための算定表は2種類あります。

打撲や捻挫などの軽傷用、症状に応じて使い分けて算定します。

| 通院期間 | 弁護士基準 |

|---|---|

| 1か月 | (軽傷)19万円(重傷)28万円 |

| 3か月 | (軽傷)53万円(重傷)73万円 |

| 6か月 | (軽傷)89万円(重傷)116万円 |

たとえば、むちうち症の場合における治療期間は、個々の症状の程度(重症・軽症)や回復状況によって大きく異なりますが、軽症の場合3か月から6か月程度とされることが多いです。

仮に、入通院期間を仮に3か月とした場合、

- 自賠責基準(上限) 38万7000円

- 弁護士基準 53万円

となります。

後遺障害慰謝料の自賠責基準と弁護士基準の金額は次の通りです。

参照 後遺障害慰謝料の計算基準

自賠責基準より弁護士基準は2倍以上高くなります。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

| 第1級 | 1150万円 | 2800万円 |

| 第2級 | 998万円 | 2370万円 |

| 第3級 | 861万円 | 1990万円 |

| 第4級 | 737万円 | 1670万円 |

| 第5級 | 618万円 | 1400万円 |

| 第6級 | 512万円 | 1150万円 |

| 第7級 | 419万円 | 1180万円 |

| 第8級 | 331万円 | 1000万円 |

| 第9級 | 249万円 | 830万円 |

| 第10級 | 190万円 | 690万円 |

| 第11級 | 136万円 | 550万円 |

| 第12級 | 94万円 | 420万円 |

| 第13級 | 57万円 | 180万円 |

| 第14級 | 32円 | 110万円 |

| 非該当 | 0円 | 0円 |

死亡事故で遺族へ支払われる死亡慰謝料の場合も、弁護士基準が最適な賠償額の相場です。

自賠責基準では、被害者とその家族(父母、配偶者、子)の人数に応じて支払いを受けます。

弁護士基準では、その金額は被害者の立場(一家の支柱、母親・配偶者、子どもなど)によって異なります。

適切な入通院慰謝料を獲得するには、過去の判例や一般的な通院ペースから考えると、目安として1週間に2〜3回程度の通院が適切とされることが多いといわれます。

痛みの程度や症状の状態に応じて通院頻度や期間は異なるため、医師とよく相談のうえで決定することが大切です。

むやみに通院回数を増やすのではなく、適切な治療や検査を受け、後遺障害等級認定や損害賠償の交渉に備えた資料を整えておくのが良いでしょう。

通院回数が多いほど、入通院慰謝料の計算上で高額になるケースがあります。

とはいえ、単純に通院頻度を増やせばいいわけではなく、その通院が医療的に正当性のあるものでなければ保険会社から不自然と判断されかねません。

たとえば、事故によるケガの程度が比較的軽いにもかかわらず、長期間・高頻度で通うと不審を抱かれる可能性があります。

実態に合った通院が大前提であることを認識しておきましょう。

症状固定後の通院は入通院慰謝料に含まれません。

症状固定とは、これ以上治療をおこなっても改善が見込めないことを言います。

症状固定の判断は医師がおこないますが、この症状固定後の請求については、後遺障害慰謝料や逸失利益として請求をすることになります。

そのため、例えば後遺症のリハビリによる通院は「通院日数」にはカウントしません。

また、複数の病院に通院している場合で、同日に通院するケースがあると思います。

この場合、通院日数は1日としてカウントします。

慰謝料の算出では、実際に病院に通院した日数や治療期間がどれくらいかを正確にカウントすることが重要です。

通院日を管理する際には、病院の領収書や診察カードの記録などをきちんと保管しておきましょう。

医療機関での施術だけではなく、検査やリハビリの有無も評価に影響する場合があります。過剰に見られない範囲で、必要な治療はしっかり受け、計画的に通院を継続することが大切です。

毎日のように通院すれば慰謝料が大きく増えると期待されるかもしれませんが、そうとは限りませんし、むしろ必要性が認められない通院は逆効果になることもあります。

例えば、自賠責保険基準の入通院慰謝料は通院回数をもとに算定されるのが基本です。

しかし、自賠責保険は、入通院慰謝料のほか、治療費や通院交通費、休業損害などの損害賠償金として120万円の上限を設定しています。

したがって、入通院慰謝料を狙って通院回数を増やしても、既に120万円の上限を超えていれば、自賠責保険から支払いを受けられないことになります。

また、裁判基準では入通院期間をもとに算定するのが基本ですので、単純に通院回数を増やせば増額できるというわけではありません。

整骨院への通院は基本的に入通院慰謝料の算定期間に含まれます。

ただ、次の点を押さえた上で施術を受けないと、通院した全期間をカウントできない可能性があります。

- 医師の同意または指示を得る

事前に医師に相談し、整骨院・接骨院への通院の同意や指示を得ておくことが望ましいです。医師の指示がない場合でも通院は可能ですが、保険会社によっては施術の必要性について疑問を持つことがあります。

- 病院での診断をしっかり受ける

まずは病院を受診し、医師に診断してもらい、診断書を作成してもらうことが重要です。整骨院・接骨院での施術は、保険会社に必要性の低い治療(漫然治療)と判断されやすいため、医師の診断に基づいておこないます。

交通事故による怪我の治療は、原則として病院の整形外科などで行われます。

もし後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償金を請求することが可能です。

この後遺障害等級の認定には、医師が作成する後遺障害診断書が必須となります。

整骨院・接骨院では、この診断書を作成することはできません。

また、医師はレントゲン、MRI、CTスキャンなどの画像検査や、その他の医学的な検査に基づいて診断を行います。

これらの検査結果は、後遺症が残った際の後遺障害等級認定の手続きにおいて、交通事故と後遺症の因果関係を示す客観的な証拠として非常に重要になります。

慰謝料金額を増やす目的で過剰通院をおこない、入通院慰謝料を請求することでさまざまなリスクを招くことになります。

任意保険会社は定期的に治療の経過や診断内容をチェックし、本当に必要な治療が行われているかを確認します。

そのため、治療の必要性が見当たらない、あるいは通院頻度が過剰、症状の改善が見られないにもかかわらず長期間にわたって毎日通院しているようなケースでは、保険会社が治療の必要性や妥当性について調査を開始する可能性があります。

調査の結果、保険会社が「過剰な通院であり、治療の必要性がない」と判断した場合、治療費の支払いを打ち切られる可能性があります。

打ち切り後は、自己負担で治療を継続するか、治療を中断せざるを得なくなる場合があります。また、打ち切りまでの治療費についても、後々返還を求められる可能性も否定できません。

こうした過剰請求のリスクを冒すよりも、正当な範囲で確実に補償を受けるのが賢明といえます。

根拠のない通院回数が発覚すると、保険会社は通院記録や診断書などの精査を進め、過去に支払った慰謝料や治療費の減額、さらには返還を求められる可能性があります。

むやみに通院日数を増やし、実際には必要のない治療費や慰謝料を請求することは、相当な範囲を超える不正な請求とみなされるため、保険会社から民法上の不法行為責任に基づく損害賠償請求を受けるリスクも否定できないので注意が必要です。

あきらかに治療の必要がないにもかかわらず、過度な水増しによる慰謝料請求や通院記録の偽装などが明らかになると、慰謝料や保険金を不正に取得する目的で意図的に過剰な通院を続けた場合、悪質なケースと判断されれば詐欺罪に問われる可能性があります。

民事上のトラブルを超えて刑事告訴に発展する事態もあり得ます。

こうしたリスクを考慮すれば、正当性のない通院や書類の操作は絶対に避けるべきです。

交通事故被害における入通院で、実際の負傷に対して、あるいは医師の指示よりも通院頻度が少なすぎる場合には、以下のようなデメリットがあります。

-治療の遅れと症状の悪化

必要な治療やリハビリテーションを行わないと、本来回復するはずの機能が十分に回復せず、後遺障害が残ってしまう可能性があります。

後遺障害等級の認定は、適切な治療を継続しても残存した症状に基づいて判断されます。通院頻度が少なすぎると、「十分な治療を受けていない」と判断され、適切な等級が認定されない可能性があります。

-損害賠償請求における不利益

事故から時間が経ってから通院を開始したり、通院頻度が極端に少ない場合、保険会社から「事故と症状の因果関係が薄いのではないか」と疑われる可能性があります。

また、「本当に治療が必要なほどの怪我だったのか」と保険会社に判断され、治療費や慰謝料の支払いを渋られたり、打ち切られたりする可能性があります。

被害者が自己判断で勝手に通院を止めるケースがあります。

入通院慰謝料は、治療期間や通院日数などを考慮して算定されます。

そのため、医師の指示があるにも関わらず、勝手に通院を止めると、本来受け取れたはずの慰謝料額よりも少なくなる可能性があります。

医師の指示に基づいた通院や早期受診は、適切な慰謝料を得るうえで重要です。

- 事故直後の通院と精密検査

- 医師の指示に従った通院・治療

- 弁護士基準で慰謝料を請求

上記が、交通被害者にとって適切な慰謝料獲得のためにとるべき事故後の流れになります。

事故直後すぐに症状がないからと放置すると、後日になって首や腰などに強い痛みが現れるケースも少なくありません。

事故直後に医療機関を受診し、医師に症状を伝えることで、その時点での骨や神経の損傷などを的確に体の状態が記録されます。

この記録は、後日、負傷が交通事故によって発生したものであるという因果関係を証明するための重要な証拠となります。

また、時間が経ってから受診した場合、保険会社から「事故以外の原因で負傷したのではないか」と疑われる可能性があり、賠償金の請求が難しくなることがあります。

早期の受診記録は、このような疑いを払拭する上で有効です。

早期受診に加えて、精密検査を受けることも大切です。

事故直後は、興奮状態やアドレナリンの分泌によって痛みを感じにくいことがあります。

そのため、表面的な怪我しか認識できず、内部の損傷や神経の圧迫など、潜在的な問題を見過ごしてしまう可能性があります。

精密検査(レントゲン、MRI、CTスキャンなど)を受けることで、骨折、靭帯損傷、神経損傷、脳の損傷など、外見からは分かりにくい深部の怪我を早期に発見できます。

後遺症リスクを軽減できるような、適切な治療方針の参考になります。

入通院慰謝料は、入院期間や通院日数により算定されることをお伝えしました。

そのため、主治医の診療内容や治療方針に従い、必要な治療・リハビリや検査をしっかり受け、適切な治療期間を確保するようにしてください。

医師の意見を無視して自己判断で通院を中断してしまうと、適切な入通院慰謝料が得られないばかりか、症状や被害が正当に評価されずに示談金が低く提示される可能性があります。

定期的に通院し、痛みや症状の変化を記録することで、保険会社に対しても治療の必要性を主張しやすくなります。

これにより、保険会社からの治療費支払い打ち切りリスクを低減できます。

家族の看護や仕事上の都合で頻繁に通院できない場合は、その理由を保険会社に伝えたうえで、診断書や検査結果を示し、症状の継続性を証明します。

後から「なぜ通院していないのに症状が続いているのか」と疑問を持たれないよう、診断書や担当医の見解などを合せて、なぜ少なかったのかを合理的に説明できるようにしておくことが大切です。

示談交渉や慰謝料の増額を目指すうえで、弁護士に依頼することにはさまざまな利点があります。

弁護士に依頼する最大のメリットとして、自賠責保険基準や任意保険基準よりも、より被害者に寄り添った金額が見込める弁護士基準による慰謝料の獲得が挙げられます。

保険会社は自社の利益を守る立場から、なるべく支払いを抑えようとする傾向があります。

そのため、被害者自身が交渉すると対等なやり取りが難しい場合があり、弁護士のサポートを得ることで心強いバックアップを手に入れることができます。

結果的に受け取れる慰謝料が大きくなるだけでなく、加害者側の提示に納得がいかない場合でも、法律の専門知識を駆使して適切に反論できることが大きなメリットです。

費用に関しては、弁護士費用特約がある保険契約に加入していれば依頼しやすくなります。

自動車保険や火災保険などに弁護士費用特約が付いている場合、弁護士への依頼費用を保険会社が負担してくれるため、実質的な自己負担がほとんどありません。

特約がついていない場合でも、着手金や成功報酬などの費用体系を事前に確認することで、費用倒れを防ぎやすくなります。

依頼前に複数の事務所へ相談して見積もりを比較するのも有効な手段です。

当事務所でも無料相談をおこなっており、成功報酬制のため“費用倒れ”のリスクを下げることができます。

保険会社とのやりとりは、法律や医学などの専門知識を要求されるだけでなく、心ない言葉をかけられて傷つくといったこともあり、精神的に大きな負担となります。

弁護士に任せればこれらの交渉を代理で進めてもらえるため、被害者は治療や仕事に集中しやすくなります。

万が一、示談がまとまらず裁判に発展した場合でも、法律の専門家がサポートしてくれる安心感は大きなメリットの一つです。

入通院慰謝料の点から考えると、通院は2日~3日に1回程度が適切といえます。

過剰な通院も少なすぎる通院もリスクとなり得ます。

主治医の指示に従い必要な治療を適切に受けることが、正当な慰謝料を獲得する最大のポイントです。

(ただし、負傷や症状の程度などの認識が違って主治医と治療方針が合わない時は、適切な治療期間を確保するために転院を検討する場合もあります。)

交通事故においては、通院回数が増えれば慰謝料が多くなると思いがちですが、実際には医療的必要性のある通院でなければ保険会社の厳しい審査を受ける可能性があります。

一方で、通院が少なすぎると後遺障害の認定に不利になるなど、別のリスクを伴います。通院計画は医師の指示に基づき、適切な検査と治療をおこなうことで、最終的な慰謝料や賠償金額に大きく影響を与えます。

また、交通事故の損害賠償では、怪我の程度や後遺症の有無などによって、慰謝料に加えて休業損害や逸失利益が大きく変わることがあります。

仕事を休む期間が長引けば休業損害が増えますし、後遺障害が生じれば逸失利益の補償額も膨らむ可能性があります。

自分の状況に合わせて、どの損害項目の範囲まで着目すべきかを把握しておくことが大切です。

ご自身で相手方との交渉や、後遺障害等級認定に不安がある場合には弁護士に相談、依頼をご検討されることをおすすめします。

当事務所は、被害者側専門・全国対応で最適な解決のためのサポートをおこなっています。

保険会社側の元代理人弁護士が在籍しており、保険会社の仕組みを熟知しているため、賠償金増額について強みを持っております。

交通事故後すぐのタイミングから、法律相談も受付けています。

交通事故被害者の方にとって難しい示談案の診断(適正金額はいくらか)、後遺障害等級の見立て(等級認定の獲得の可能性)、過失割合などについて、初回相談で実施しています。

ご事情やご状況に応じて、具体的な解決アドバイスをおこなっています。

ぜひお気軽に、そのご不安をご相談ください。

もちろん弁護士費用特約のご利用も可能です。

まずは電話やWEBフォーム(メール)、LINEからお気軽にお問い合わせください。

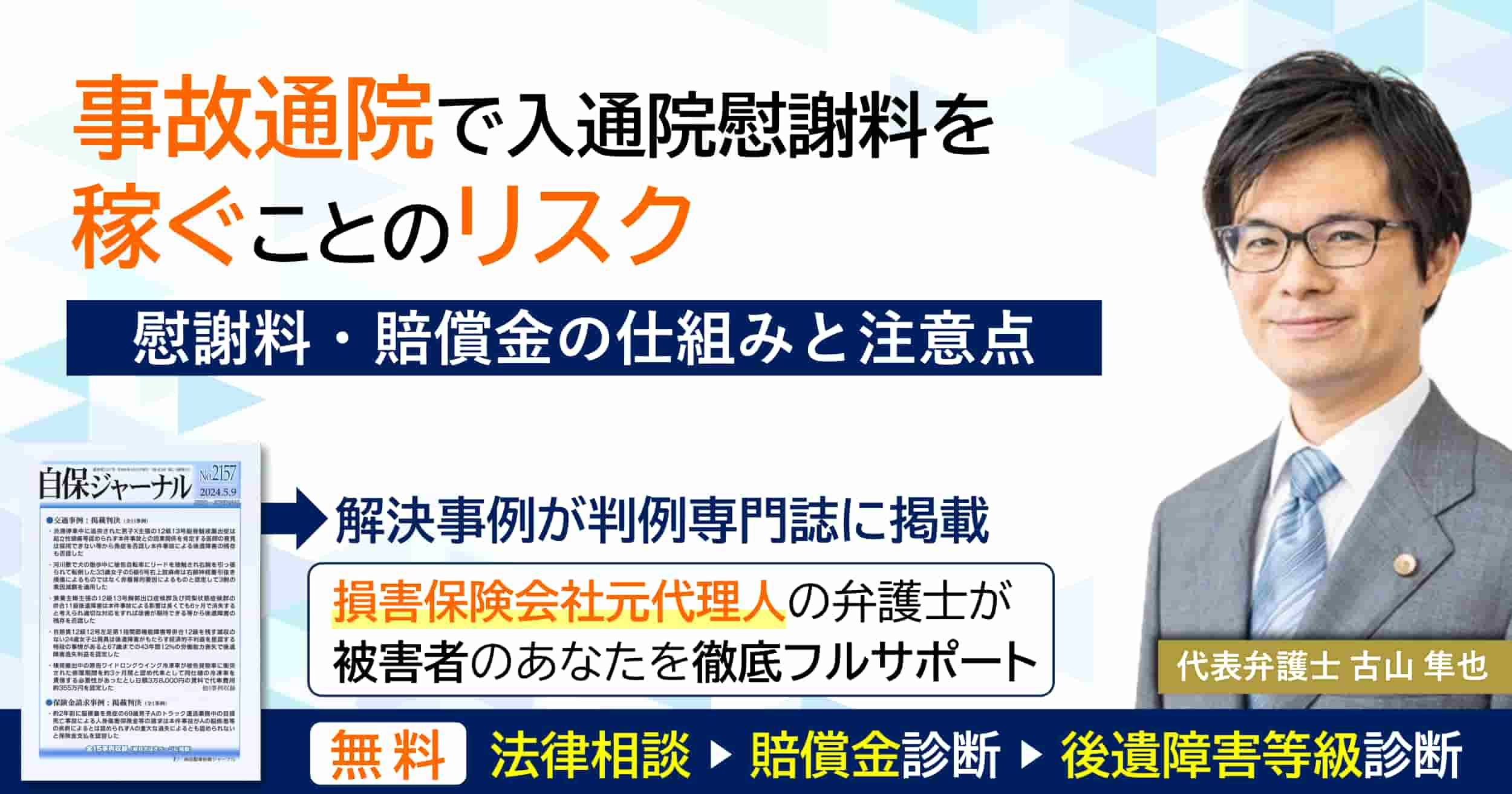

古山綜合法律事務所が交通事故被害に強い理由

1.損害保険会社の元代理人弁護士が対応

保険会社対応、医療知識、交通事故に詳しいので安心。

2.専門誌掲載の実績

代表的な裁判例を紹介する自保ジャーナルに担当した裁判が掲載されました。

その他、メディアへのコメント提供や交通事故被害記事の監修をおこなっています。

3.交通事故被害専門のサポート

被害者の方が本当に必要とするサポートをおこなっています。

交通事故に注力しているからこそ軽症から重症・死亡事案まで対応が可能です。

072-800-1522

072-800-1522

また損害保険会社元代理人弁護士の知識とノウハウをもって、交通事故被害者の救済に取り組んでいます。